Dr. Andreu Segura Benedicto

Fuente: Dr. Segura Benedicto

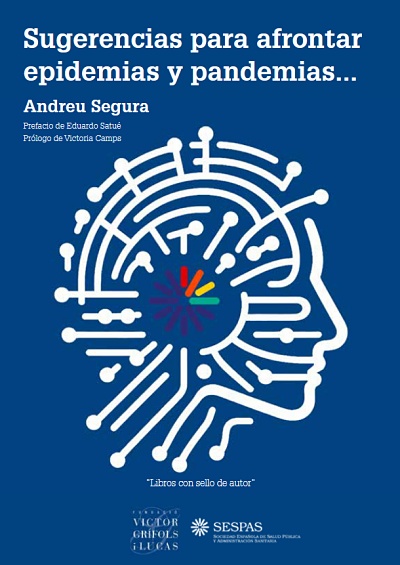

Dr. Andreu Segura Benedicto, autor del libro ‘Sugerencias para afrontar epidemias y pandemias…’ (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria -SESPAS- y Fundació Víctor Grífols i Lucas): Andreu Segura Benedicto es epidemiólogo y médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Fue fundador de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), y presidente de la Sociedad de Salud Pública de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Actualmente, es vocal del Consejo Asesor de Salud Pública y del Comité de Bioética de Cataluña.

Redacción Farmacosalud.com

Peste negra (siglo XIV) -la severidad de su nombre ya impresiona-, gripe española (siglo XX), COVID-19 (siglo XXI)… son algunos de los episodios epidemico-pandémicos que han venido sucediéndose desde la época del neolítico, cuando el ser humano empezó su proceso de sedentarización. «Las epidemias -como tales- no afectaron a la humanidad hasta que algunos de los primitivos clanes paleolíticos de Homo sapiens abandonaron el nomadismo y comenzaron a establecerse permanentemente en algunos lugares», escribe el Dr. Andreu Segura Benedicto en su libro ‘Sugerencias para afrontar epidemias y pandemias…’

«La razón de ser de este libro es que, cuando aparece un problema de salud colectivo de cierta importancia, se produce una avalancha de datos -a menudo preliminares, parciales, provisionales y, a veces, erróneos- de modo que cuesta distinguir cuáles son relevantes para valorar la situación y para interpretar adecuadamente los indicadores epidemiológicos sobre las epidemias y las pandemias […] A pesar de la incertidumbre -lógica ante situaciones inéditas-, algunos conceptos básicos están bastante bien establecidos y, además, pueden explicarse de manera sencilla y comprensible -que no simple-, lo que debería ayudarnos a afrontar las epidemias con más serenidad y sensatez. Porque las reacciones que provocan las epidemias están muy condicionadas por el miedo, una emoción imprescindible para sobrevivir, que acostumbra a ser muy útil a corto plazo -y en circunstancias precarias-, pero que si se prolonga lleva a obnubilación, que puede provocar que los remedios adoptados sean peores, incluso, que la causa que los motiva», sostiene el autor del manual.

‘Perder el miedo, pero no el respeto’

‘Sugerencias para afrontar epidemias y pandemias…’ Si bien parece que con este título únicamente se pretende abordar la aparición del problema y no su prevención, el Dr. Segura recurre a la semántica para aclarar que, “según el diccionario, afrontar es encarar la cuestión, en este caso el problema, lo que no excluye tratar de evitarlo o prevenirlo. Aunque, si no se tiene idea de lo que se trata, querer evitarlo o prevenirlo requiere tener alguna idea de antemano sobre qué, cómo y cuándo va a presentarse. Así que lo que hay que tener son conocimientos, herramientas y mecanismos para reaccionar rápidamente y afrontar ese tipo de crisis”.

En la tercera parte del libro, titulada ‘Perder el miedo, pero no el respeto’, se indica que «echar mano de algunos conocimientos y experiencias para prevenir eventuales desgracias no parece ilógico, incluso puede resultar prudente. Que no hay que confundir con timorato, porque no se trata de protegerse a cualquier precio, sino de adoptar las decisiones más sabias, más sensatas, aunque no sean garantía de acertar. Sobre todo, si tales conocimientos son bastante sólidos y aún más si adoptan el carácter de leyes naturales, como puede ser la de la gravedad». Y es que, para el autor del nuevo manual, no siempre es mejor pasarse de prudente que de audaz cuando se afrontan fenómenos epidemiológicos, puesto que “la pusilanimidad -prefiero no denominarla prudencia por respeto a Aristóteles, para quien la prudencia era sabiduría- no es gratuita. No está exenta de potenciales efectos adversos. Por ejemplo, cerrar escuelas comporta disminuir el rendimiento escolar, sin despreciar el aumento de problemas de salud mental, etc”.

Fuente: SESPAS y Fundació Víctor Grífols i Lucas

Difusión: La Tro(b)adora

“Por eso -agrega-, lo sensato es balancear los beneficios esperables y los potenciales efectos adversos con el fin de racionalizar al máximo las decisiones sobre las medidas a adoptar, tratando al mismo tiempo de que el ‘remedio no sea peor que la enfermedad’".

Xenofobia profiláctica

En relación a la pandemia de COVID-19, en el libro se lee que «tampoco las mascarillas están exentas de potenciales efectos indeseables […] Algunos inconvenientes no son muy tangibles, como el potencial fomento de la xenofobia que se puede producir al considerar sistemáticamente al prójimo como una mera fuente de infección potencial».

Con todo, el Dr. Segura también admite que esa especie de xenofobia profiláctica puede producirse en sentido contrario, es decir, que, durante la pandemia de COVID quizás pudieran haberse vivido escenas de rechazo hacia individuos que no llevaban cubrebocas cuando correspondía llevarlo puesto. O bien se lo quitaban cuando más necesario era mantenerlo sujeto en el rostro, por ejemplo justo antes de estornudar, un tipo de acceso respiratorio que, precisamente, hace las delicias de aquellos patógenos deseosos de ser esparcidos: “me parece que hubo de todo, como quienes se quitaban la mascarilla para estornudar o fumar (lo que pude presenciar personalmente). Lamentablemente, desconozco que se haya procedido a una evaluación empírica de su uso, lo que podría aportar una información más fiable que las meras opiniones”.

Achacar todos los males pandémicos a los gérmenes es tan injusto como inexacto

«Por otro lado, el hacinamiento demográfico y la estrecha convivencia con animales -domésticos y el ganado- facilita la aparición de las enfermedades contagiosas en forma de epidemias. Un riesgo de presentación de pandemias que la globalización -la extraordinaria y creciente movilidad de personas y animales- y el cambio climático incrementan significativamente». Dado que en España hay más mascotas que nunca, ya sean perros, gatos, etc., es lógico preguntarse si el ser humano ya está bien protegido, epidemiológicamente hablando, una vez ya se ha procedido a la vacunación de los animales que conviven con las personas.

“En primer lugar -señala a este respecto Segura-, hay patógenos específicos de especie que sólo afectan a una o a pocas especies, de modo que no todos los patógenos son potencialmente peligrosos para humanos y mascotas. En segundo lugar, no existen vacunas para TODOS los microbios patógenos, y, en tercer lugar, puede haber epidemias que no sean causadas por gérmenes: ahí está la intoxicación por aceite tóxico (síndrome del aceite tóxico de colza desnaturalizado [el aceite de colza doméstico no es peligroso para la salud]), o incluso la variante de Creutzfeldt-Jakob de la encefalopatía espongiforme bovina (vacas locas), que se atribuye a los priones, que son proteínas conformadas anómalamente”.

¿En España se ha aprendido algo de la crisis asociada al COVID-19?

Con respecto al futuro epidemiológico que nos aguarda, el Dr. Segura no tiene ganas, ni considera que sea necesario, y menos aún a estas alturas, ejercer de pitoniso sobre la posible aparición de nuevas pandemias mundiales: “en mi situación personal -jubilado hace nueve años- no voy a vaticinar ninguna pandemia; pero es que, además, no me parece necesario. Centrarse en un eventual patógeno, como ocurrió con el virus gripal H5N2*, nos llevó al fiasco del 2009 y la pandemia de gripe A**, que se llamó así para evitar perjuicios injustos a la industria porcina, porque inicialmente se la denominó gripe porcina. La inmensa mayoría de las epidemias gripales, incluidas las estacionales, son de gripe A”.

*en cuanto al eventual riesgo actual de pandemia de gripe A (H5N2), algunas de las personas que trabajan con aves pueden ser infectadas por este virus, pero su capacidad de propagación y potencial impacto en los humanos es hasta ahora muy limitado

**crisis de gripe A de 2009: la propagación de la infección no fue muy diferente de las habituales epidemias estacionales de gripe, con una mortalidad baja. En España se destruyeron 6 millones de vacunas antigripales que no se llegaron a usar

“Es suficiente con saber que estamos expuestos a que se produzca alguna crisis pandémica y que, tal vez, no sea por microbios, como ocurrió con Txernobil***, el aceite tóxico o las vacas locas”, remarca el experto.

***El accidente de Txernobil o Chernóbil fue un accidente nuclear que tuvo lugar en 1986 en Ucrania, por aquel entonces perteneciente a la Unión Soviética. 31 personas murieron como consecuencia directa del siniestro y unas 135.000 fueron evacuadas, existiendo una enorme controversia sobre el número de víctimas mortales atribuibles a los efectos de la nube radioactiva que se generó

Actividad en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona durante la pandemia de COVID

Autoría de la imagen y fuente: Francisco Àvia / Hospital Clínic (IMAGEN DE ARCHIVO)

Y sí, 5 años después del inicio de la pandemia de COVID-19, resulta inevitable -y casi obligado- aprovechar la presencia de un epidemiólogo para preguntarle si en España se ha aprendido algo de aquella terrible experiencia… “Pues me temo que no mucho, si bien se trata de una impresión personal, meramente una opinión, cuyo valor informativo es limitado. Una respuesta más útil requeriría un estudio riguroso y objetivo, mediante investigaciones socio-epidemiológicas adecuadas que, por otra parte, no son muy fáciles de llevar a cabo”, destaca Segura.