Redacción Farmacosalud.com

Mary Beard

Fuente: Alianza Editorial

Mary Beard, autora de los libros ‘Doce césares’ (editorial Crítica) y ‘La risa en la Antigua Roma’ (Alianza editorial): Mary Beard es catedrática de Clásicas en el Newnham College, Cambridge. Es editora en ‘The Times Literary Supplement’ y autora del blog ‘A Don´s Life’. Es miembro de la Academia Británica y de la Academia Americana de Artes y Ciencias, y Doctora Honoris Causa de distintas universidades, entre las que se encuentran la Carlos III, de Madrid, y la Oberta de Catalunya, de Barcelona. Entre sus libros publicados se incluye ‘El triunfo romano’, ‘Pompeya’ (ganador del Premio Wolfson), ‘La herencia viva de los clásicos’, ‘SPQR. Una historia de la antigua Roma’, ‘Mujeres y poder’ y ‘La civilización en la mirada’. Asimismo, es coautora junto con John Henderson de ‘El mundo clásico: Una breve introducción’. Entre los numerosos galardones que Beard ha recibido a lo largo de su carrera, cabe destacar el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, en 2016.

Roma. Sólo con pronunciar su nombre, el universo empieza a prestar atención. La capacidad de seducción de la civilización heredera de Rómulo y Remo ha trascendido fronteras, épocas y voluntades, de tal modo que la imagen de sus emperadores ha servido de inspiración para representar el estatus de otras muchas personalidades del mundo Occidental. Pero no es oro todo lo que reluce y la siempre interesante obra de Mary Beard se ocupa de abordarlo en el libro ‘Doce césares’, en el que se da fe de cómo las imágenes de los emperadores romanos han influido en el arte, la cultura y la representación del poder durante más de dos mil años, si bien también hay terreno para identidades cambiantes, identificaciones erróneas deliberadas o desorientadas, falsificaciones y, a menudo, representaciones ambivalentes de la autoridad.

Y los antiguos romanos, aparte de inaugurar carreteras, conquistar territorios, elevar la cultura, celebrar bacanales y organizar, por orden de las autoridades, eventos sencillamente repugnantes -los gladiadores lo sabían muy bien-, también reían. Por aquel entonces, hacer un chiste podía ser divertido pero igualmente peligroso, dependiendo del objeto de la burla. En la Roma de hace siglos, con Nerón tocando la lira mientras la ciudad se quemaba, o con Calígula desternillándose de sus propias fechorías (por ejemplo, matar por pura diversión, una de las lindezas que le son atribuidas), bromear sobre según quién era en ocasiones realmente desaconsejable. No obstante, ahí radicaba, precisamente, la gracia del asunto: reírse de alguien sin que ese alguien -por más poderoso que fuera- se diera cuenta. Con la obra ‘La risa en la Antigua Roma’, Beard se cuela en las mentes y biografías de historiadores, políticos y demás gente importante de la época para intentar dilucidar qué hacía reír a los romanos, cómo se tronchaban del prójimo y qué tipo de bromas se gastaban entre ellos.

‘Doce césares’

¿Quién quiere reposar en este ataúd imperial…? ¿Nadie?

Que no le den gato por liebre… o tipo del montón por emperador romano. Ahí está, por ejemplo, la rocambolesca historia del presunto ataúd de Alejandro Severo: «Durante muchos años, en el Mall de Washington D. C., en el césped que hay justo delante del Smithsonian Arts and Industries Building, se alzó como elemento fijo, y como curiosidad, un imponente sarcófago de mármol. Fue descubierto en el Líbano, y era uno de los dos sarcófagos hallados juntos en las afueras de Beirut en 1837 y trasladado a Estados Unidos un par de años después por el comodoro Jesse D. Elliott, capitán de un escuadrón de la marina estadounidense de patrulla por el Mediterráneo. La historia era que había contenido los restos del emperador romano Alejandro Severo, que gobernó entre 222 y 235 e.c» (era común), escribe Beard.

Fuente: Editorial Crítica

No obstante, «el nombre de Alejandro no se encontró en ningún rincón del ataúd que supuestamente había ocupado [...]; sin embargo, el nombre de ‘Julia Mamea’ aparecía claramente inscrito en el otro sarcófago. Para Jesse Elliott, aquello establecía una relación casi irresistible entre los dos ataúdes que había adquirido y el desafortunado emperador y su madre. Ambos habían sido asesinados a la vez y debieron de ser enterrados juntos, conforme a la debida grandeza imperial, cerca del lugar de nacimiento de Alejandro, en lo que hoy es el Líbano. O por lo menos eso es lo que él creía. Estaba equivocado. Como no tardaron en señalar los escépticos, al parecer el asesinato tuvo lugar a unos tres mil kilómetros de Beirut [...] y un autor antiguo aseguraba que el cuerpo del emperador había sido conducido a Roma para ser enterrado».

«Por si eso no fuera suficiente para acallar la idea, quedó establecido de forma contundente que la ‘Julia Mamea’ conmemorada en la inscripción había muerto a los treinta años, circunstancia que hacía imposible que fuera la madre de Alejandro, a menos que, como más tarde observó con acidez un oficial subalterno de Elliott, hubiera ‘dado a luz a su hijo cuando tan solo tenía tres años, lo cual es, cuando menos, insólito’. La mujer que había ocupado el ataúd era presumiblemente una de las muchas habitantes del Imperio romano que llevaba aquel nombre tan corriente».

Todo ello habría desanimado a cualquiera, pero es que Elliott era algo así como un hombre inasequible al desaliento, como se podrá comprobar a continuación.

El acusado de comportarse como un ‘César’ rechazó descansar eternamente como tal

Después de un infructuoso intento de reutilizar el sarcófago de ‘Alejandro’ «para alojar los restos de James Smithson ([...]científico y donante fundador de la Institución Smithsoniana), Elliott lo presentó en 1845 al Instituto Nacional, una importante colección del legado norteamericano albergada en la Oficina de Patentes, con el ‘ferviente deseo’ de que en breve contuviera ‘lo que hay de mortal en el héroe y patriota Andrew Jackson’» (por aquel entonces presidente de los Estados Unidos). «Pese a su deficiente salud -murió unos meses después-, la respuesta del presidente Jackson a la carta de Elliott relativa a su ofrecimiento se hizo famosa por su contundencia: ‘No puedo consentir que mis restos mortales yazcan en un receptáculo destinado a un emperador o a un rey —mis sentimientos y principios republicanos me lo impiden— y la sencillez de nuestro sistema de gobierno no me lo permite [...]. No puedo tolerar que mis restos sean los primeros en Estados Unidos en ser depositados en un sarcófago hecho para un emperador o un rey’».

Ironías de la vida, a Jackson le acusaban de comportarse como un ‘césar’, lo que quizás agravó la «intensidad de su negativa».

El Imperio Romano cayó hace ya mucho tiempo, pero su marketing parece invencible

De acuerdo con Beard, «este libro trata precisamente de esta clase de historias de descubrimiento, identificación errónea, esperanza, decepción, polémica, interpretación y reinterpretación […] Desde la antigüedad, las imágenes de los emperadores romanos han viajado por todo el mundo conocido, se han perdido, se han descubierto de nuevo y confundido unos con otros; no somos la primera generación que tiene dificultades a la hora de distinguir entre los rostros de Calígula y de Nerón. Los bustos de mármol se han esculpido una y otra vez, e incluso modificado, para convertir a un gobernante en el siguiente, y se siguen creando nuevos, incluso hoy en día, en un interminable proceso de copia, adaptación y recreación poco riguroso. Por si fuera poco, en más casos de los que nos gustaría reconocer, desde el Renacimiento en adelante, los eruditos y coleccionistas modernos han identificado tendenciosamente retratos de nobles anónimos como si fueran auténticos césares y otorgado a villas romanas corrientes un vínculo imperial espurio. El sarcófago de ‘Alejandro’ constituye un ejemplo clásico del complicado rastro de falsedad y fantasía innecesarias que conlleva vincular un nombre equivocado al objeto equivocado».

Fuente. Editorial Crítica

'Vidas de los doce césares' (De vita Caesarum, en latín) es una obra escrita por Suetonio

«Incluso hoy en día, cuando la importancia de algunas estatuas públicas se pone en entredicho, a veces de manera violenta, los conjuntos de los doce césares que desde el siglo XV han ornamentado hogares y jardines de la élite europea —y después, con el debido respeto a Jackson, también de la norteamericana— a menudo resultan ser poco más que una serie de estatuas listas para usar, un vínculo fácil con las supuestas glorias del pasado romano, o ‘papel pintado’ caro para las casas aristocráticas o con aspiraciones. Eso es exactamente lo que eran, literalmente. Ya a mediados del siglo XVI se realizaban impresiones en papel con cabezas imperiales listas para recortar y pegar en muebles mediocres o paredes y dotarlas así de una apariencia prefabricada de clase y cultura. Todavía se puede comprar por rollos algo muy similar para decorar sofisticados interiores».

En definitiva, que todos los caminos conducen a Roma, para lo bueno y para lo malo: «A lo largo de su historia, las imágenes de los antiguos emperadores —como las de los soldados y políticos más recientes— han suscitado preguntas más bien incómodas y capciosas. Han sido a la vez objeto de polémica y anodinos símbolos de estatus. Lejos de ser simplemente un vínculo inofensivo con el pasado clásico, apuntan también a temas incómodos acerca de la política y la autocracia, la cultura y la moralidad y, por supuesto, la conspiración y el asesinato».

«Cuando Voltaire señaló en la década de 1730 que ‘a los miembros del Parlamento inglés les encanta compararse con los antiguos romanos’, se estaba refiriendo a lo que muchos estudiosos modernos calificarían de ‘autoformación’: los antiguos romanos proporcionaban un importante modelo con el que estos hombres -y quiero decir hombres- aprendieron a comportarse y a verse a sí mismos. Pero hay más, porque la costumbre de retratar a un personaje vivo como si fuera un antiguo romano -y más concretamente un romano imperial- se remontaba a épocas anteriores, al inicio de las tradiciones modernas de la retratística en Occidente».

‘Doce césares’ se sumerge en la historia para demostrarnos que el marketing romano era tan poderoso como el filo de la espada de los legionarios que guerreaban en nombre del Imperio. De hecho, durante más de dos milenios los retratos de los ricos, poderosos y famosos del mundo occidental han sido moldeados a partir de la imagen de los emperadores romanos, especialmente los Doce Césares. Desde Julio César hasta Domiciano, el poder se representa a imitación del arte clásico y los dirigentes caídos en desgracia a menudo son caricaturizados como Nerones tocando el violín mientras Roma arde.

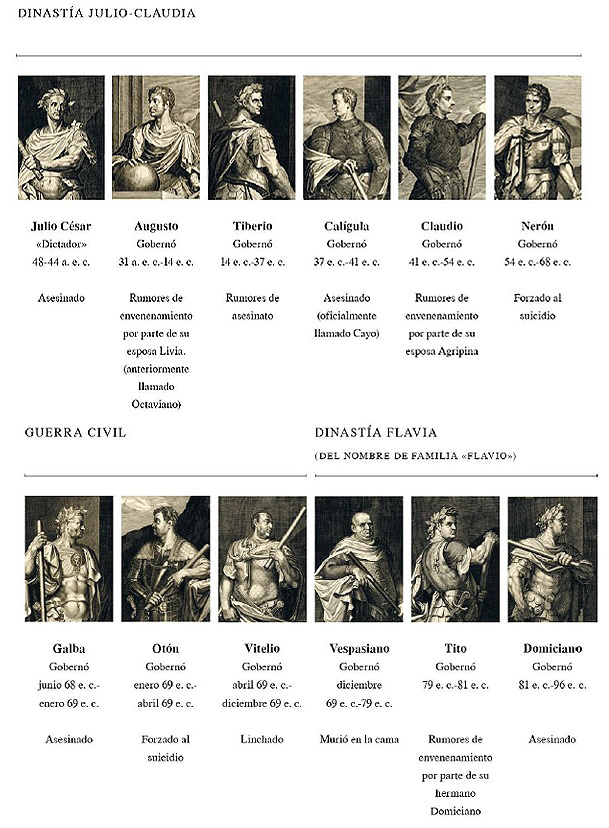

La Antigua Roma ha sido capaz de ir vendiendo -en el sentido propagandístico de la palabra- el aura de sus 12 magníficos a lo largo del devenir histórico, aun cuando todo parece indicar que únicamente la muerte de Vespasiano fue natural, y por lo tanto alejada de la moda imperante de la época para los césares, que no era otra que ser víctima de asesinato, linchamiento o cualquier otra práctica parida entre pasillos de guerra sucia bajo la inspiración de perversas intrigas de palacio.

«¿Por qué tantas personas de Occidente decidieron recrear una serie de emperadores con una acusada reputación —aunque poco fiable— de inmoralidad, crueldad, exceso y mal gobierno? Solo en un caso de los doce de Suetonio (es decir, Vespasiano) no hubo rumores de muerte por asesinato».

¿Qué por qué recrearon tales emperadores? Ese marketing cesarino…

‘La risa en la Antigua Roma’

Fuente: Alianza Editorial

'Ave, César, los que van a morir… de risa, te saludan'. A ver, tampoco es eso, pero en cierto sentido no se está tan lejos de semejante licencia. Habla la autora de ‘La risa en la Antigua Roma’: «Mi intención es entender la esencia de la risa de Roma. Este libro no es un estudio exhaustivo de la risa de los romanos (de hecho, no estoy muy segura de cómo sería un estudio tal, y aún menos de si sería factible, interesante o útil). En su lugar, pretende ser una serie de encuentros con —por usar el memorable término del poeta ruso Velimir Khlebnikov— la ‘fraternidad de rientes’ de Roma: los bromistas y los bufones, los de risita floja y los de carcajadas, los teóricos y los moralizadores. Pone en primer plano algunos de los vericuetos menos apreciados de la literatura antigua (del ‘Philogelos’, el libro de chistes romano, al erudito e ingenioso tratado de Macrobio, ‘Saturnales’), e intenta arrojar nueva luz sobre la cultura romana y algunas de sus obras clásicas más conocidas —las ‘Églogas’ de Virgilio y la desconcertante novela de Apuleyo, ‘El asno de oro’, por citar dos—, al examinarlas a través del prisma de la risa».

Masticar laurel para disimular el descojone… y probablemente salvar el pellejo

¿Qué papel jugaba la risa en el mundo de los tribunales de justicia, el palacio imperial o los espectáculos circenses en Roma? Seguro que, lo que es reír, los romanos se reían igual que en la actualidad, dibujando una mueca labio-bucal… otro tema es que pudieran hacerlo sin miedo a crucifixiones, desmembramientos, lapidaciones y otro tipo de aberraciones al uso. Sin ir más lejos, «en el año 192 d. C., un joven senador romano, que estaba sentado en primera fila de un espectáculo del Coliseo de Roma, apenas podía contener la risa por lo que veía. Sin embargo, no era buen momento para que lo cogieran riéndose. El propio emperador Cómodo patrocinaba el espectáculo, ante lo que tenemos que suponer que era un público abarrotado de unas cincuenta mil personas. Los senadores, como era la norma, ocupaban los asientos de las primeras filas, desde donde mejor se veía la arena, mientras que las mujeres y los esclavos se apretujaban justo al final, arriba del todo y sin apenas poder ver las sangrientas luchas que tenían lugar más de treinta metros abajo. Cabe la posibilidad de que algunos hubiesen decidido no asistir a este espectáculo en concreto, pues corría la voz de que el emperador —la estrella del espectáculo, además de presidirlo— tenía intención de vestirse de Hércules y disparar flechas mortíferas al público».

El senador en cuestión era el historiador Casio Dion (o Dion Casio). El hecho concreto que provocó su risa medio sofocada fue «un momento memorable de histrionismo imperial. Después de dejar constancia de las amenazas del emperador de ejercer su violencia hercúlea contra el público en general, el relato de Dion pasa a ocuparse de la amenaza intimidatoria de Cómodo a los senadores que estaban peligrosamente expuestos a sus ocurrencias en sus asientos de primera fila: ‘Hizo algo más en esa misma línea a nosotros, los senadores, que nos dio buenas razones para pensar que estábamos a punto de morir. Esto es, mató un avestruz, le cortó la cabeza y vino adonde nos sentábamos levantando la cabeza con la mano izquierda y blandiendo la sangrienta espada con la derecha. No dijo absolutamente nada, sino que con una sonrisa burlona negaba con la cabeza para dejar claro que nos iba a hacer lo mismo a nosotros. Y, de hecho, muchos habríamos sido ejecutados allí mismo con la espada por reírnos de él (pues lo que se apoderó de nosotros fue la risa, más que la angustia) de no haber cogido yo unas hojas de laurel de mi corona y haberme puesto a masticarlas, convenciendo a los que se sentaban cerca de mí para que masticasen también, de manera que, con el movimiento continuo de nuestras bocas, pudiésemos disimular el hecho de que nos estábamos riendo’.

Ese atisbo de la vida en la peligrosa primera línea de la política de la Roma imperial es una de las escasas ocasiones en que, casi dos mil años atrás, la risa de los romanos parece cobrar verdadera vida. Reconocemos la sensación que describe Dion; casi podemos sentir lo mismo que él debió de experimentar. De hecho, su breve relato de cómo intentó desesperadamente ocultar su risa sin duda tendrá sentido para cualquiera que alguna vez se haya mordido el labio, el chicle o la goma de borrar para evitar un estallido de hilaridad peligroso o embarazoso en una situación nada apropiada, y así disimular o contener los reveladores temblores de cara y boca. Sustituyan las hojas de laurel por caramelos y es uno de esos momentos en que los romanos parecen idénticos a nosotros».

Aunque en un contexto y con motivaciones diferentes, ya lo decía aquel concurso de la televisión: ‘No te rías, que es peor’.

«Entonces ¿se trataba, como el propio Dion parece indicar, de que ver al emperador vestido con ropas de gladiador (o poco vestido, ya que iba descalzo y sólo llevaba una túnica), y decapitando a una desgarbada ave que tiene el cuello más largo y más absurdo del mundo, era inevitablemente una visión ridícula, independientemente de la amenaza que le pudiese subyacer? […] ¿O, como suponen la mayoría de comentaristas recientes, la risa estaba provocada por el terror del momento y era lo que llamaríamos una risa nerviosa que no tenía nada que ver con los aspectos potencialmente cómicos del alarde del emperador?».

En cualquier caso, Dion tuvo suerte de que Cómodo no se diera cuenta del cachondeo -estaba muy liado agarrando al pobre avestruz- y, en caso de que se hubiera dado cuenta, puede que no le hubiera preguntado ‘¿de qué te ríes’? ocupado como estaba con aquel trofeo de mal gusto producto de su exigua inspiración, a diferencia de la privilegiada iluminación que sí tuvo muchos siglos después el guionista de la célebre escena del film ‘Uno de los nuestros’, en la que Tommy (Joe Pesci) pide explicaciones a Henry (Ray Liotta) porque éste le acaba de decir que es un 'tipo gracioso’ (una petición de explicaciones entre gánsteres que se sintetiza imaginariamente con la pregunta '¿de qué demonios te ríes?'). La verdad, Dion seguramente no habría corrido la misma suerte que Henry, quien, a la postre, se convirtió en el gran beneficiado por el desenlace de la hilarante escena de ‘Uno de los nuestros’:

Mezclar sangre con carcajadas: aceite y agua, pero eso al sádico de turno le daba igual

Y, desde luego, lo que no hace la más mínima gracia es mezclar sangre con carcajadas. Como botón de muestra, lo narrado por Mary Beard en relación a los acontecimientos vividos en el siglo III a. C., cuando los romanos entraron en conflicto con la ciudad griega de Tarento, al sur de Italia: «Al comienzo de las hostilidades, los romanos enviaron emisarios a Tarento, los cuales vestían sus togas de etiqueta con la intención de impresionar a sus adversarios con tal atuendo. Cuando llegaron, al menos según lo que cuenta Dion (existen otras versiones), los tarentinos se rieron de las vestimentas de los romanos, y un hombre se las arregló para manchar con sus excrementos toda la pulcra toga romana del emisario principal, Lucio Postumio Megelo. Eso hizo mucha gracia a los habitantes del lugar, pero también provocó una reacción previsible por parte de Postumio: ‘¡Reíd —dijo—, reíd mientras podáis! Pues lloraréis largo tiempo cuando lavéis estas ropas con vuestra sangre’. La amenaza, por supuesto, se hizo realidad; la victoria romana tuvo como consecuencia que los tarentinos no tardaron en pagar con su sangre».

Claro que, en Roma, quien mandaba, tenía más posibilidades de reírse de los demás… al menos, en público, y, además, sin temor a represalias, por más cruel que fuera la chanza inventada por el impresentable de turno. A veces, incluso la burla no era burla, sino un asesinato en toda regla. «Las relaciones de poder de todo tipo de los romanos se demostraban, negociaban, manipulaban o refutaban por medio de la risa. Para cada risa a la autocracia, había otra de los poderosos a expensas de los débiles, o incluso risas que imponían los fuertes a los débiles. Eso, en un sentido, es uno de los mensajes de la expresión desdeñosa de Postumio a los tarentinos (‘Reíd, reíd...’), y de forma más obvia es la moraleja de una escalofriante anécdota sobre uno de los predecesores de Cómodo, el emperador Calígula, que por la mañana obligó a un hombre a presenciar la ejecución de su propio hijo y luego lo invitó a comer por la tarde y lo obligó a reír y bromear. La risa, en otras palabras, florecía entre las desigualdades del orden social y geopolítico de los romanos».

Visto lo visto, en la Antigua Roma sonreír, reír o desternillarse podía ser una cuestión de pura supervivencia. Pero no es cuestión de dejarse llevar ahora por la tragedia, es momento de leer la obra de Mary Beard y que cada uno saque sus propias conclusiones. No es broma, va en serio…