Redacción Farmacosalud.com

El uso de inhibidores de la BTK se está configurando como una posible y novedosa opción terapéutica para la esclerosis múltiple (EM). Y es que, según la Dra. Celia Oreja-Guevara, jefa de Sección de Neurología CSUR de Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), el mecanismo dual de estos fármacos (impactan en las células B y en la microglía y macrófagos) “puede tener un efecto en la reducción de la progresión de la enfermedad”. Oreja-Guevara intervino como ponente en el webinar formativo ‘6 PREGUNTAS PRÁCTICAS SOBRE... El papel del farmacéutico hospitalario en el abordaje de la esclerosis múltiple (2ª EDICIÓN 2023)’, sesión en la que también participó como ponente el Dr. Vicente Merino, miembro del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), mientras que el Dr. Miguel Ángel Calleja, profesional del Servicio de Farmacia Hospitalaria del mismo centro sevillano, hizo las funciones de moderador. El webinar -una iniciativa científica de la Fundación GAEM- contó con el patrocinio de Novartis y Bristol Myers Squibb. Oreja-Guevara contestó 3 de las 6 preguntas planteadas, y Merino las otras 3.

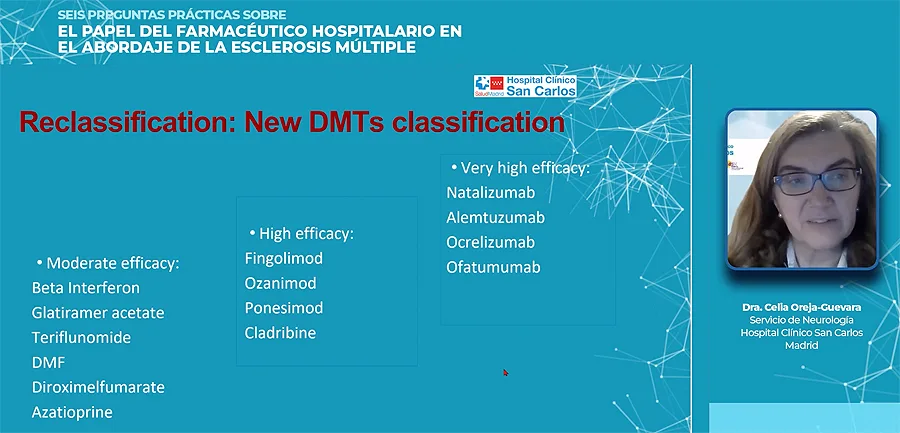

(de izq. a dcha): Terapias de moderada eficacia, alta eficacia y muy alta eficacia para la EM

Fuente: www.farmacosalud.com

Dra. Celia Oreja-Guevara

1. Selección de tratamiento en pacientes con EM. Criterios y ejemplos

Tras destacar la importancia de instaurar de forma precoz el tratamiento en lo que es el ámbito de la EM, la Dra. Oreja-Guevara explicó que para estos pacientes existen terapias de moderada eficacia, alta eficacia y muy alta eficacia. Tiempo atrás se aplicaba lo que se conocía como ‘escalado lento’, es decir, se podía empezar con tratamientos inyectables, posteriormente se cambiaba de inyectable y después se administraba una terapia oral. Pero “cuando llegábamos a los anticuerpos monoclonales ya era demasiado tarde”, puesto que habían transcurrido 15 o 20 años y el paciente ya no presentaba inflamación, señaló la facultativa. “Los anticuerpos monoclonales son grandes y potentes antiinflamatorios”, de ahí que cuando ya no se aprecia inflamación, aplicar esta clase de terapias “no tiene ningún sentido, es tiempo perdido y dinero perdido”, aseguró Oreja-Guevara.

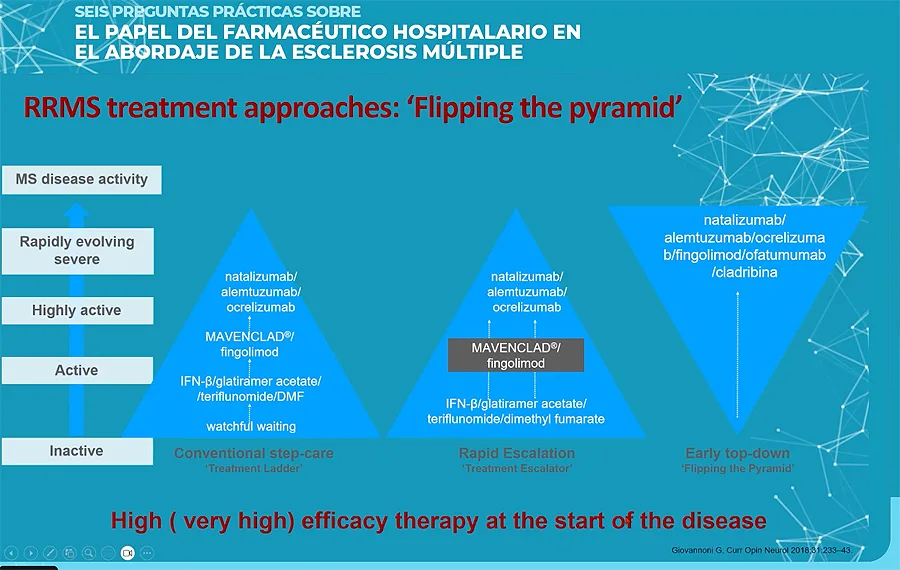

En la actualidad el escalado lento (triángulo situado a la izquierda de la imagen inferior, bajo estas líneas) ya no se pone en práctica. Otras dos estrategias han tomado su relevo:

(de izq. a dcha) escalado lento, escalado rápido y tratamiento de alta o muy alta eficacia

Difusión: www.farmacosalud.com

a) el escalado rápido (centro de la imagen superior, sobre estas líneas), que está indicado en pacientes con EM de leve a moderada y con factores de buen pronóstico. Se puede comenzar con un inyectable o teriflunomida y dimetilfumarato; si fallan estas opciones, se va hacia un oral de alta eficacia, y, en caso de que este escalón fracase, se administra un anticuerpo monoclonal de muy alta eficacia.

b) Cuando la EM necesita una alta eficacia terapéutica, existe otra táctica: se empieza con un tratamiento de alta o muy alta eficacia (derecha de la imagen superior) y se mantiene tal administración farmacológica hasta que llega el momento en que se puede desescalar, pero “nunca quitar el tratamiento” (únicamente se puede bajar), precisó la Dra. Oreja-Guevara.

La relevancia del tratamiento individualizado es más que evidente ante una patología tan heterogénea como la esclerosis múltiple. A la hora de instaurar el abordaje terapéutico para esta enfermedad, los neurólogos se dejan guiar en primera instancia por los conceptos de eficacia y seguridad. Cuando este objetivo ya está logrado, hay que valorar la calidad de vida del enfermo, sus preferencias, la posibilidad de la decisión compartida, etc. También debe contemplarse el estilo de vida de la persona que sufre EM, si viaja mucho o poco, qué empleo desempeña, si es mujer y quiere tener hijos a corto plazo, qué eventos adversos van asociados a la medicación, si el caso en cuestión requiere o no mucha monitorización, si el paciente debe acudir o no al hospital…

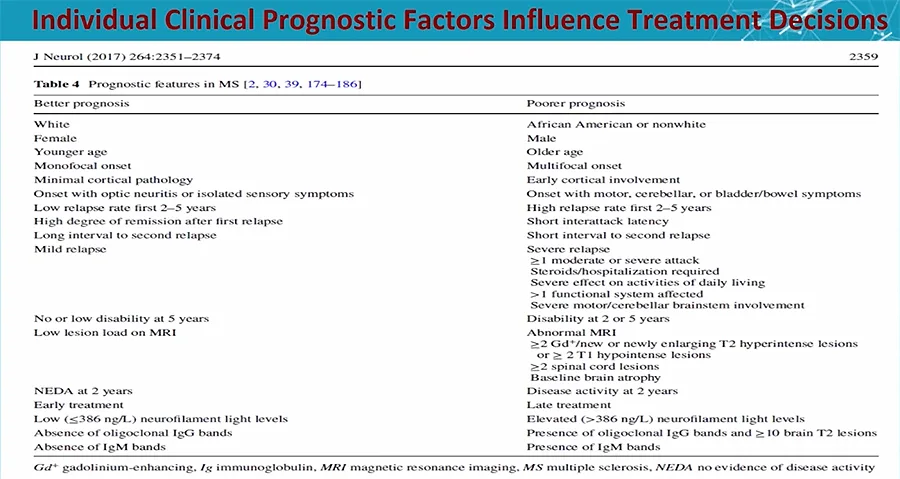

No obstante, lo que ahora “se ha puesto más de moda” es la implantación de los “factores pronósticos”, certificó la experta. Hay factores de buen pronóstico (ser joven, recuperación total de la neuritis óptica en un par de semanas, escasa clínica, etc.) y de mal pronóstico (ser hombre y procedente del norte de África o de Sudamérica, tener mayor edad, presentar un brote motor, etc).

Difusión: www.farmacosalud.com

2. Tratamientos agudos para EM. Valoración de experiencias prácticas en vida real

Acto seguido, la jefa de Sección de Neurología CSUR de EM del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos dio algunos ejemplos de su experiencia práctica con respecto a la administración de cladribina y alemtuzumab. Para conocer con detalle tal experiencia en vida real, entrar en el vídeo que recoge todo el webinar (clicar la grabación insertada al final de este artículo):

3. Tratamientos innovadores y de futuro en EM

La EM es una enfermedad que, al principio, cursa con una gran inflamación, de ahí que se usen potentes fármacos antiinflamatorios para contrarrestar tal efecto. Lo que se han propuesto ahora los investigadores es encontrar medicamentos que actúen en la siguiente fase de la afección, es decir, en la progresión de la esclerosis múltiple. Es por ello que recientemente ha surgido un nuevo concepto descriptivo: si bien hasta ahora se hablaba de progresión como consecuencia de las secuelas derivadas de un brote de EM, actualmente ya no se habla de progresión vinculada a dichos episodios, sino de progresión de la enfermedad contemplada en su globalidad.

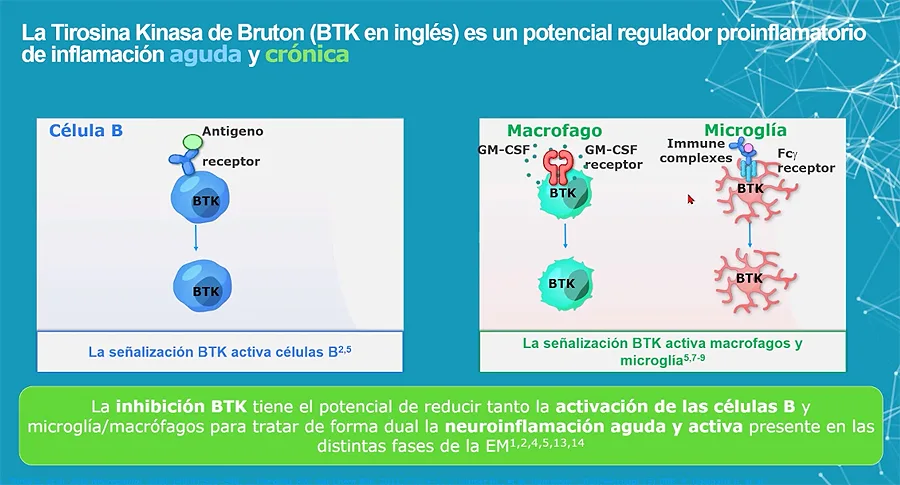

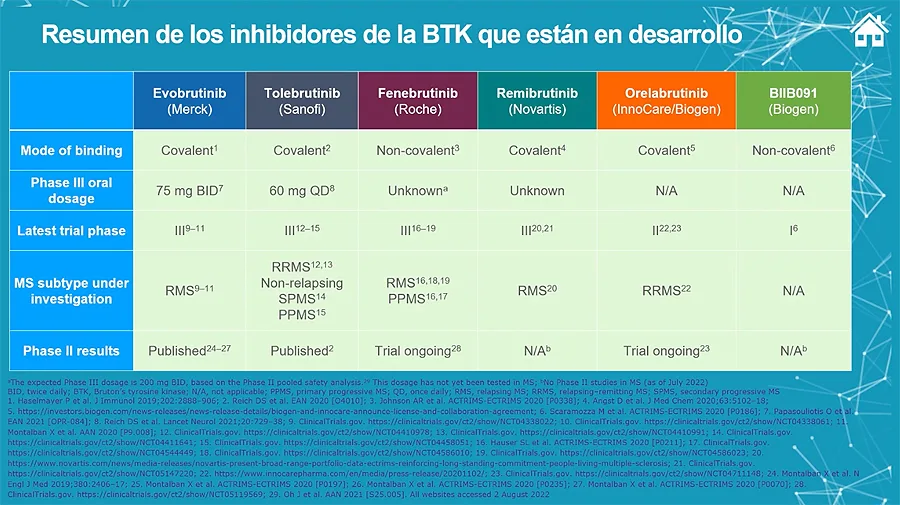

En este escenario, ya se está estudiando el uso de tratamientos con capacidad antiinflamatoria y que al mismo tiempo actúen sobre la microglía y macrófagos, como son los inhibidores de la BTK. En otras palabras, estos inhibidores intervienen de forma dual, o sea, sobre las células B (bajan el efecto inflamatorio) y en paralelo sobre la microglía y macrófagos, que son agentes implicados en la progresión de la patología.

Difusión: www.farmacosalud.com

Los inhibidores de la BTK modulan tanto la respuesta adaptativa (impactan en la célula B) como la innata (impactan en la microglía y en el macrófago). La mayoría de estas terapias pasan la barrera hematoencefálica y actúan en el Sistema Nervioso Central (SNC), lo que “puede tener un efecto en la reducción de la progresión de la enfermedad”, apuntó la Dra. Oreja-Guevara.

Difusión: www.farmacosalud.com

Con el mecanismo dual de los iBTK se logra disminuir la presencia de células B pero no “las deplecionamos del todo, con lo cual no vamos a tener tantas infecciones”, y al mismo tiempo “estamos modificando las funciones de la microglía”, algo que en principio debería “tener un efecto en la progresión de la enfermedad”, concluyó.

Para conocer los contenidos de toda la sesión, apretar aquí o sobre la siguiente imagen: