Redacción Farmacosalud.com

Investigadores del Hospital del Mar (Barcelona) han podido determinar el momento exacto en el que los pacientes sometidos a un procedimiento con anestesia pierden la consciencia. Utilizando pruebas de neuroimagen, han detectado la secuencia por la cual el cerebro deja el estado de consciencia y se llega a la inconsciencia. Este hecho abre la puerta a una monitorización más cuidadosa de los pacientes y a un mejor control del procedimiento anestésico, lo que, a la postre, podría contribuir a la reducción de los efectos secundarios asociados al uso de la anestesia general.

El trabajo, que publica la revista ‘Sleep’ y que se realizó entre los años 2017 y 2018, es fruto de la colaboración entre investigadores del Servicio de Anestesiología del Hospital del Mar, liderados por el Dr. Juan L. Fernández Candil (médico adjunto de dicha Unidad), y un grupo de la Unidad de Resonancia Magnética del Servicio de Radiología del mismo centro, liderado por el Dr. Jesús Pujol. Para realizar el estudio se contó con 21 voluntarios sanos, que fueron anestesiados con propofol. Mientras se les administraba este fármaco, los voluntarios tenían que apretar cada dos segundos un sensor, hecho que permitía hacer el seguimiento de la pérdida de la consciencia. A la vez, se monitorizaban sus constantes vitales y se controlaba su actividad cerebral por medio de resonancia magnética y un electroencefalograma.

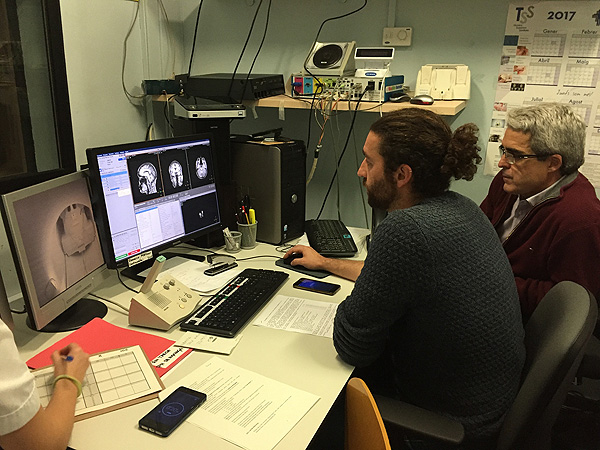

El investigador Gerard Martínez Vilavella y el Dr. Jesús Pujol, durante la realización del estudio

Fuente: Hospital del Mar

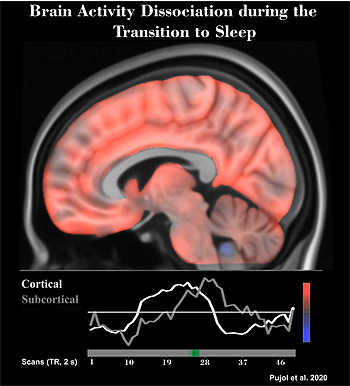

Las imágenes del cerebro obtenidas con la resonancia magnética mostraron como, en el momento en el que los voluntarios dejaban de apretar con la mano, es decir, cuando perdían la consciencia, se producía una pérdida de conexión entre la corteza cerebral, encargada de las funciones ejecutivas del cerebro, y la parte subcortical y el tronco cerebral. Es la primera vez que se identifica este preciso momento con imágenes y registros.

Mucha gente anestesiada recuerda, cuando vuelve en sí, que perdió la conciencia de golpe

Más allá de este estudio, mucha gente anestesiada recuerda -cuando vuelve en sí- que perdió la conciencia de golpe. “En nuestro estudio, las dosis de fármaco hipnótico (propofol) se administraron muy lentamente. El motivo es que queríamos identificar bien qué ocurría exactamente en esos segundos y para ello necesitábamos que el proceso fuera paulatino. Sabemos que en el proceso de la pérdida de la consciencia por anestésicos influyen muchos factores. Uno de los más importantes es la forma en que estos fármacos se administran. Si lo hacemos en forma de bolus (el tiempo es corto), este fenómeno -pérdida de consciencia- ocurre también, pero se produce de forma mucho más rápida y es más difícil de detectar en las imágenes de resonancia magnética”, argumentan los Drs. Fernández Candil y Lluís Gallart, este último jefe de sección del Servicio de Anestesiología del Hospital del Mar.

En la práctica clínica habitual normalmente no se utilizan estas inducciones anestésicas tan paulatinas porque priman otros factores. Si bien con la aplicación de esta metodología menos lenta el paciente se ‘duerme’ de una forma más rápida, la inconsciencia se alcanza “en un entorno seguro, con la adecuada monitorización de las constantes vitales”, según resaltan Fernández Candil y Gallart.

“Hasta ahora disponíamos de aparatos que nos ayudaban a identificar de forma aproximada cuándo el paciente está inconsciente, pero no el momento exacto en que pierde la consciencia”, apunta Fernández Candil. Esto puede llevar, en algunos casos, a una sobredosificación de los medicamentos anestésicos porque lo que prima es asegurarse de que el enfermo se mantiene en estado de inconsciencia, con los problemas derivados que ello puede implicar porque, a pesar de que esta práctica está provista de una motivación bienintencionada y garantista, puede acabar resultando perjudicial para la salud. Los resultados obtenidos con la nueva investigación abren la puerta a disponer de una información más cercana al umbral de consciencia del sujeto intervenido, lo que supone incrementar la seguridad y control del acto médico, al tiempo que se garantiza que el paciente no conservará ningún recuerdo del procedimiento al cual se le está sometiendo.

Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com

Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat Cor de Barcelona (IMAGEN DE ARCHIVO de un quirófano)

Riesgo de delirio y deterioro cognitivo postoperatorios

Siempre ha costado calibrar la situación del individuo que será intervenido, de ahí el riesgo de sobredosificación anestésica. Pero, si se dispone de un monitor que permite ajustar las dosis en función de si el paciente está consciente o inconsciente, “se limita la sobredosificación y los posibles efectos secundarios de los fármacos”, principalmente el delirio y el deterioro cognitivo postoperatorios, establece el Dr. Gallart, firmante también del nuevo trabajo.

¿Así pues, aunque sea por cuestión de segundos, tan importante es saber el momento exacto de la pérdida de consciencia? “Conocerlo nos dirá cuál es el margen de seguridad de dosificación para cada paciente. Por tanto, aunque es cierto que en el caso de la pérdida de la consciencia estamos hablando tan sólo de unos segundos, si sabemos qué pasa cuando el sujeto ya ha perdido la consciencia, si sabemos qué dosis necesitamos, si sabemos qué ocurre en su electroencefalograma (EEG) en ese momento, podemos ir ajustando el plano anestésico a ese punto durante toda la cirugía. Y, a veces, las cirugías pueden durar muchas horas… ahí sí que son importantes esos ajustes, porque se ha visto que las consecuencias negativas de la sobredosificación no están relacionadas con un momento determinado, sino más bien con el acúmulo de dosis a lo largo del tiempo”, explican los Drs. Fernández Candil y Gallart.

“Por ejemplo -prosiguen ambos-, si por un determinado peso a un paciente le ‘tocarían’ x mg de anestésico, pero resulta que sabemos que, con la mitad, ya ha alcanzado la inconsciencia (el peso no es el único factor que influye en la dosificación, ya que existen otros importantes como podría ser la edad, la patología concomitante…), pues se evitaría estar administrándole x mg cada hora de anestesia porque ya se sabría que con la mitad ha sido suficiente. A lo largo de toda una cirugía, las diferencias sí que pueden ser muy importantes y es entonces cuando se pueden ver problemas, especialmente en pacientes frágiles y vulnerables”.

La incidencia del delirio postoperatorio en pacientes jóvenes y sanos es baja

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el delirio y el deterioro cognitivo postoperatorios son dos de los posibles eventos adversos asociados a la anestesia. La incidencia del delirio postoperatorio en pacientes jóvenes y sanos es baja (Scholz et al 2016), mientras que en pacientes ancianos oscila entre el 20-45% (Rudolph el al 2011, Inouye et al 2014), especialmente tras cirugía cardíaca (Evered et al 2011, Meybohm 2013), siendo de entre el 5-55% en otras cirugías mayores, según las series (Monk et al 2008, McDonagh et al 2010).

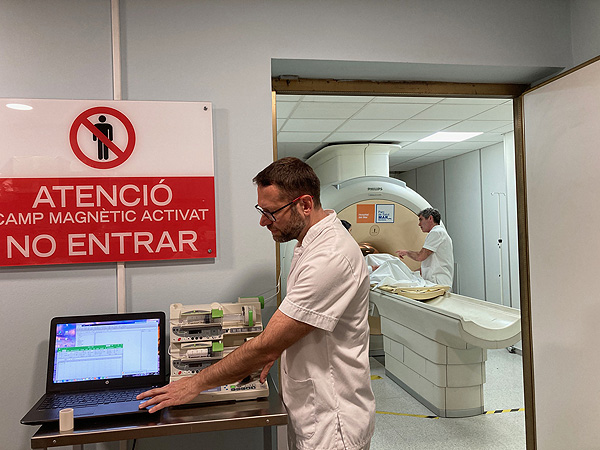

Los Drs. Fernández Candil (con barba y gafas en primer término) y Gallart, con el equipo de resonancia magnética

Fuente: Hospital del Mar

En relación al deterioro cognitivo postoperatorio, la incidencia a los 3 meses post-cirugía oscila entre el 11-21% (Saczynski et al 2012, Paredes et al 2016). Hay autores que defienden que se trata de dos entidades totalmente diferenciadas y otros que sugieren que se trata de la misma patología en diferentes fases de evolución. Tampoco se sabe cuál es el peso exacto de cada uno de los factores implicados, dado que todos ellos pueden superponerse en un momento u otro del perioperatorio: estado basal (sobre todo neurológico) del paciente, estrés quirúrgico, el tipo de intervención, transfusión, sobredosificación anestésica, etc.

“El delirio postoperatorio suele autolimitarse en minutos u horas, aunque tal y como se ha descrito, las alteraciones cognitivas pueden persistir hasta en un 20% de pacientes ancianos. De todas formas, es muy difícil de identificar el problema, ya que, aunque muchas veces se resuelve, en otras ocasiones la disfunción cognitiva es subclínica y se asocia a una pérdida de autonomía, mayor discapacidad con necesidad de cuidados domiciliarios, reducción de la calidad de vida o mayor necesidad de recursos sanitarios… El diagnóstico es difícil al no existir una definición unificada y estandarizada. Muchas veces se superponen mermas propias relacionadas con el propio proceso del envejecimiento y el tipo de cirugía”, establecen los dos expertos.

El momento de la pérdida de la consciencia ha sido estudiado por numerosos grupos de científicos. Se ha hecho desde la perspectiva clínica, electroencefalográfica, e incluso desde la resonancia magnética funcional. De todo ello se desprende que el equipo de los Drs. Fernández Candil y Gallart no ha sido el primero ni será el último que investigue dicha condición neurológica, pero no por ello pueden restarse méritos al hallazgo científico que han logrado: “Nosotros aportamos como novedad la identificación del momento de desincronización córtico-subcortical después de que el sujeto alcance la pérdida de consciencia clínica (dejar de apretar un sensor). Esto lo hemos relacionado con el momento exacto de la pérdida de la consciencia, que como decimos, otros autores han identificado con otros parámetros. Ese momento lo podemos correlacionar con cambios que se han producido en el EEG y trasladarlos a monitores que podemos poner en la cabecera del paciente en los quirófanos”.

Resonancia magnética del cerebro

Fuente: revista ‘Sleep’

Difusión: Hospital del Mar

“Esperemos que todo ello nos vaya llevando a la medicina individualizada”

La gran cantidad de artículos que estudian la pérdida de la consciencia se han ido multiplicando desde la última década, cuando empezaron a surgir autores que incidían en la importancia de no sobredosificar los anestésicos porque ello se correlacionaba con un empeoramiento de los resultados. “La ciencia y la investigación son así: constituyen un proceso que va perfeccionando los resultados a lo largo del tiempo con el fin de lograr pequeños avances sobre los que asentar el saber científico, para lo cual aprovechan los trabajos de diferentes grupos… esperemos que todo ello nos vaya llevando a la tan popularmente conocida como ‘medicina individualizada’. Pensamos, pues, que con nuestros resultados podríamos contribuir a la reducción de los efectos secundarios asociados al uso de la anestesia general”, sostienen Fernández Candil y Gallart.

Ahora, estos investigadores continuarán analizando los datos obtenidos con el fin de intentar validar un método que permita trasladar sus descubrimientos al quirófano. “No podemos poner una resonancia magnética en cada quirófano, pero sí que podríamos disponer de un aparato que nos permitiera hacer el seguimiento del electroencefalograma del paciente, de manera que, si correlacionáramos lo que ha pasado durante el estudio en la clínica (cuando el paciente deja de apretar con las manos) y la neuroimagen con los datos del electroencefalograma de los voluntarios que han participado en nuestra investigación, tendríamos una herramienta válida para saber en qué momento el paciente pierde la consciencia”, determina el Dr. Fernández Candil. A lo que añade: “esto nos ayudaría a dosificar mucho mejor los fármacos, mejorar la seguridad del procedimiento y tener más garantías de que el paciente está totalmente inconsciente durante la intervención quirúrgica”.

El riesgo del despertar intraoperatorio se ha reducido drásticamente

Con respecto a ese último punto (garantías de que el paciente está totalmente inconsciente durante la intervención), no es cuestión de alarmarse, pero… ¿es posible que un sujeto anestesiado no totalmente ‘dormido’ pueda notar que le están haciendo daño mientras le operan? “Hace años -responden ambos facultativos-, cuando no se tenía más que la clínica para monitorizar el plano anestésico del paciente anestesiado, se describieron algunas series que cifraban el despertar intraoperatorio en un 0,1% (en determinadas patologías incluso más). Esto motivó la aparición y desarrollo de mucha tecnología basada en el análisis del EEG, que garantiza que el paciente está totalmente inconsciente -aunque ya se ha repetido que el sistema no es capaz de identificar el momento exacto de la pérdida de la consciencia-. Con este tipo de tecnología, que ya se usa desde hace bastantes años de forma habitual, el riesgo de despertar intraoperatorio se ha reducido drásticamente”.

“Como estos aparatos sólo pueden indicar que el paciente seguro que ya está anestesiado, probablemente es entonces cuando corremos el riesgo de sobredosificar en algunos casos. Para la gran mayoría de pacientes eso no supone ningún problema, pero como se ha descrito anteriormente, nos interesa una dosificación mucho más exacta, sobre todo en personas frágiles. De ahí la importancia de nuestros hallazgos, ya que nos permiten afinar todavía más acerca del momento de la pérdida de la consciencia, lo que reduce el margen de la sobredosificación asegurando un plano anestésico adecuado”, subrayan.

Por otro lado, el plano anestésico no sólo tiene que garantizar una hipnosis correcta (el objetivo de esta parte del estudio), sino también asegurar una analgesia adecuada al dinamismo quirúrgico. El paciente está inconsciente y, por tanto, no percibe el dolor. “Sin embargo, el estímulo nociceptivo produce en su organismo una respuesta del sistema nervioso (taquicardia, hipertensión…) que los anestesiólogos también tienen que controlar con medicación”, recuerdan Fernández Candil y Gallart.

Artículo de referencia

Pujol J, Blanco-Hinojo L, Gallart L, Moltó L, Martínez-Vilavella G, Vilà E, et al. Largest scale dissociation of brain activity at propofol-induced loss of consciousness. Sleep. 2021;44(1):zsaa152. doi: 10.1093/sleep/zsaa152. PMID: 32813022.