Dr. Federico J.C-Soriguer Escofet

Fuente: Alabra

Dr. Federico J.C-Soriguer Escofet, co-coordinador del libro ‘Uso y cuidado de la lengua española en la ciencia’ (Editorial Comares): Federico J.C-Soriguer Escofet es especialista en Endocrinología y Nutrición. Ha sido jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional Universitario de Málaga y director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). También es miembro de número de la Academia Malagueña de Ciencias.

Redacción Farmacosalud.com

«La importancia de las lenguas está estrechamente relacionada con el progreso y la riqueza de las naciones, y esta, a su vez, con su poderío científico. Tras la II Guerra Mundial, el inglés se convirtió en la lengua de la comunicación científica, al igual que en el pasado lo fueron el latín, el francés y el alemán. Como en tantas ocasiones se ha repetido, el enemigo de la ciencia en español no es la ciencia en inglés, sino la pobreza de la ciencia en español. Por ejemplo, la inversión de España (2021) en I+D* es del 1,43% del PIB**, algo más de la mitad del 2,27% de la media europea, y muy lejos de los objetivos estratégicos planteados por nuestros gobernantes en los últimos veinte años. Pero, probablemente, la falta de inversión en ciencia es tan solo un síntoma del verdadero problema: el poco interés por la ciencia de los países hispanohablantes, nuestra falta de cultura científica, lo que quizás explica también que, salvo contadas excepciones, la relevancia de nuestras aportaciones científicas y tecnológicas haya sido escasa. Curiosamente, a pesar del problema de la infrafinanciación, la ciencia española se sitúa alrededor del décimo lugar en términos de producción científica, aunque solo 1,3% de las publicaciones científicas incluidas en la Web of Science de Clarivate Analytics están escritas en español».

La revisión de tan complejo escenario -narrado en el libro ‘Uso y cuidado de la lengua española en la ciencia’-, el análisis del papel que pueden jugar las nuevas tecnologías con respecto al idioma y el futuro lingüístico de la ciencia practicada en España y en los países hispanohablantes, entre otras cuestiones, son temas abordados en la entrevista que sigue a continuación por el Dr. Federico J.C-Soriguer Escofet, co-coordinador del nuevo manual.

*Nota del redactor de la entrevista: I+D: Investigación y Desarrollo; **PIB: Producto Interior Bruto

-¿Cómo se gestó esta obra sobre idioma y lenguaje científico, ‘Uso y cuidado de la lengua española en la ciencia’?

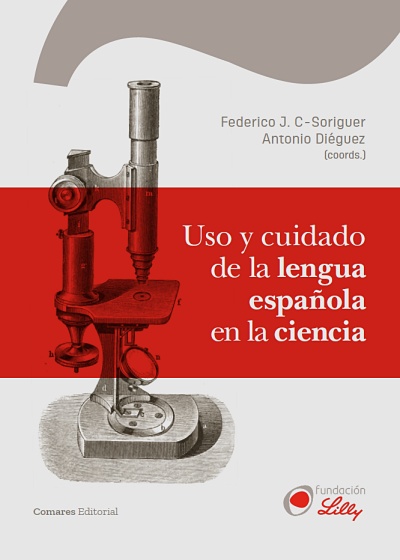

El libro surge de un viejo interés de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) y un feliz encuentro con la Fundación Lilly. La AMC es una institución multidisciplinar que, desde hace más de 150 años, viene prestando atención a la cultura en su sentido más amplio y defendiendo que la ciencia es parte de la cultura. Es desde esta sensibilidad que, ya en 2019, la AMC hizo una ‘Declaración’ que llevaba por título el mismo que el de este libro, y con la que la AMC se unía a una serie de iniciativas institucionales sobre lengua española y ciencia que nos estimularon a profundizar en la mencionada Declaración.

Fuente: Comares / Fundación Lilly / Academia Malagueña de Ciencias / Alabra

Hemos contado para ello con la colaboración de un elenco de autores y autoras gracias a los/las cuales ha sido posible reunir una serie de importantes reflexiones sobre el papel y el futuro de la lengua española en la ciencia. El feliz encuentro -como ya he adelantado al principio de mi respuesta- ha sido la coincidencia con la Fundación Lilly, que, desde hace décadas, viene mostrando numerosas iniciativas en defensa del español en diferentes ámbitos. Ha sido gracias a esta coincidencia de intereses y al patrocinio de la coedición por parte de la Fundación, que la obra editada por Comares en papel y en versión electrónica está hoy a disposición de todos aquellos interesados en el uso y cuidado de la lengua española en la ciencia.

-¿Usted, como médico, qué diagnóstico haría del actual uso del idioma español en la esfera científica?

En el momento actual hay una lingua franca, el inglés, que ha monopolizado la comunicación científica. Esto es, sin embargo, un hecho relativamente reciente, pues, como se comenta en el libro, si al comienzo del siglo XX a algún científico se le hubiera preguntado por la lingua franca de la ciencia a finales de siglo o en el siglo XXI, seguramente nadie hubiera predicho este monolingüismo que ha desplazado a otras lenguas como el alemán o el francés, idiomas de países que contribuyeron de manera notable a la revolución científica y tecnológica de los dos últimos dos siglos. La lengua española es una lengua de prestigio, usada en el mundo de la cultura y ahora sobre todo en el de la música, pero que, al igual que el resto de las lenguas, está muy lejos de ser de uso en el mundo científico.

-En su manual se lee: «Es aún más satisfactorio vislumbrar las enormes oportunidades de crecimiento del español, unas oportunidades que vienen determinadas por la expansión del número de estudiantes (más de 23 millones en 2023) que eligen nuestro idioma como lengua extranjera, siendo la segunda lengua extranjera más estudiada en la educación secundaria superior en la UE (Unión Europea), por detrás del inglés». El idioma inglés, siempre el inglés…

La lengua española no es una lengua más. Es, ya desde 1946, una de las seis lenguas oficiales de la ONU (junto al árabe, chino, francés, inglés y ruso, que son las utilizadas en todas las actividades oficiales de la ONU [Naciones Unidas], incluyendo las reuniones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros órganos de la institución). Es, además, un idioma en expansión que es hablado por una comunidad de al menos 500 millones de personas. Aunque la existencia de una lingua franca tiene muchas ventajas, el monolingüismo en este momento se ha convertido en un instrumento monopolizador del conocimiento (el ejemplo de las editoriales anglosajonas es un buen ejemplo, pero no el único), de tal manera que, en la ciencia, se posterga a las lenguas nativas. Todo ello está contribuyendo al empobrecimiento científico de grandes masas de población no angloparlante.

-¿A un científico español que se exprese con un inglés muy justito se le toma tan en serio como a un científico español que hable un inglés perfecto o casi perfecto?

Definitivamente, NO. Por otro lado, hoy en día un científico de cualquier país debe conocer lo suficiente la lingua franca como para poder comunicarse con ella internacionalmente. La reivindicación de la lengua española como lengua científica no pasa por intentar sustituir a la actual lingua franca (un objetivo que hoy nadie persigue y que además es imposible y probablemente innecesario), sino convertirse en lengua acompañante e instrumento revitalizador de la cultura científica en los países hispanoparlantes.

-¿Cómo puede o podrá condicionar la Inteligencia Artificial (IA) al lenguaje científico en español?

Este es, sin duda, uno de los grandes retos. Aunque probablemente se esté sobreestimando la importancia de la IA, la clave está en que el lenguaje de los algoritmos no es neutral. El protagonismo del inglés en la construcción de los algoritmos sobre los que se fundamenta la IA sólo hará aumentar el colonialismo lingüístico, ayudado por toda la capacidad y la potencia generadora de las nuevas tecnologías. La única alternativa es la de desarrollar algoritmos en lengua española. A esto, la profesora Mercedes Siles le dedica un capítulo en el libro.

Autor/a: daniilphotos

Fuente: depositphotos.com

-Hay un capítulo titulado ‘La comunicación científica en español en el umbral de la liberación tecnológica’…

En ese apartado, del profesor David Fernández Vítores, leemos: ‘La impresionante evolución que han registrado las tecnologías del lenguaje en las últimas décadas marca, por tanto, una senda hacia un futuro no muy lejano en el que cada científico redactará los artículos en su propia lengua y serán Internet y sus distintas aplicaciones las encargadas de verter estos contenidos al resto de las lenguas. En este nuevo escenario, el idioma que más tiene que perder es aquel que más ha conseguido capitalizar su posición de lengua franca en los últimos años, es decir, el inglés. El resto de las lenguas, especialmente aquellas con una base demográfica amplia, como es el caso del español, es probable que salgan beneficiadas, pues el atractivo de aprenderlas residirá más en el peso de la cultura de la que son portadoras que en su capacidad para poner en contacto a hablantes de idiomas distintos’.

-¿En qué momento se encuentra la alianza lingüística entre los científicos iberoamericanos y españoles?

Es esta siempre una asignatura pendiente y nunca se ha hecho, ni se está haciendo, lo suficiente. Sin embargo, desde España somos conscientes de que el futuro de la lengua española (también en la ciencia) pasa por Iberoamérica. Como dice el profesor Antonio Diéguez en su capítulo, lo mejor que podemos hacer por el idioma español en la ciencia es aumentar la sensibilidad social y política sobre el conocimiento científico, tanto en España como en Iberoamérica, y desde luego hacer lo mismo con los presupuestos científicos. Aun así, España, partiendo de su anclaje en Europa e Iberoamérica, puede contribuir, por ejemplo, con su decidida apuesta (la necesidad convertida en virtud) por una ciencia abierta. Hay otros ejemplos en el capítulo del libro dedicado a esta cuestión, el desarrollado por el profesor Juan Antonio García Galindo.

-En el apartado ‘El marasmo del español científico hoy’ se dice que, a través de la palabra ‘marasmo’ «queremos probar el fértil trasvase de términos que se ha dado en el español, sobre todo desde el siglo XIX, desde el ámbito científico a la lengua general, y plantear los logros que esta dirección de difusión léxica han supuesto para la elaboración de nuevos dominios conceptuales en castellano». ¿Qué ejemplos de ese trasvase podría citar?

Hay tres capítulos: uno de la profesora Lola Pons, sobre el ejemplo que pone del ‘marasmo’; otro de la filósofa Rosa Mª Rodríguez Magda sobre la palabra ‘género’, y otro del profesor Antonio Jiménez-Blanco sobre el lenguaje jurídico. Todos ellos, a partir de casos particulares, reflexionan sobre esta cuestión. También, y a la manera filosófica, lo hace el profesor Pedro J. Chamizo Domínguez en su capítulo ‘Del término al concepto y viceversa: reflexiones sobre la mutabilidad del léxico de la ciencia’, en el que medita, precisamente, sobre el tránsito intercultural e intrahistórico de las palabras en la ciencia.

-Hablando del término 'género': según se apunta en el libro, «el género sustituye también al sexo en el uso común del lenguaje, y así, por ejemplo, se traslada en cuestionarios diversos que no piden señalar el sexo, sino el género de quien lo utiliza. Tal vez el extremo más llamativo lo he encontrado en una aplicación para perros en que se solicita que se señale el ‘género’ del animal».

Sí, es un buen ejemplo el que usted cita. En este capítulo, Rosa Mª Rodríguez Magda hace una muy necesaria reflexión sobre los peligros de la inadecuada traducción de una palabra inglesa al idioma español y las graves consecuencias que se han derivado del uso inadecuado de la palabra gender en inglés, traducida sin más por género, ya que ha terminado sustituyendo a la palabra sexo. Una reflexión que lleva a la autora a considerar que, en contra de su posición general respecto a la españolización de las palabras extranjeras, en este caso (y seguramente en otros), hubiera sido preferible no traducirla (gender).

Autor/a: Shidlovski

Fuente: depositphotos.com

-¿Las nuevas generaciones de científicos deberían leer ‘Uso y cuidado de la lengua española en la ciencia’? Más que todo, porque se comenta que se está empobreciendo la calidad del idioma en su vertiente verbal y, sobre todo, escrita.

Seguramente les sería útil. Aunque no seamos conscientes de ello, cabe decir que se piensa en el interior de una lengua (de una tecno-lengua como la llama el profesor Javier Echeverría en su capítulo). La lengua moldea el pensamiento. Se puede hacer ciencia ‘normal’ (en el sentido Kuhniano) en un idioma no nativo, pero es más complicado hacer una ciencia original. Y esto es así por la gran importancia de la generación de metáforas (todas las grandes ideas surgen de alguna manera a partir de alguna metáfora) en una lengua que no sea nativa.

No se trata de patriotismo lingüístico. En el caso de los científicos es, sobre todo, una cuestión cultural. La gran mayoría de las incorporaciones de las últimas décadas a la lengua española son palabras de origen científico o tecnológico. Incluso si esto fuera irrelevante para una comunidad científica idealmente bilingüe, no lo es para la gran comunidad sociolingüística en español. Cuidar la lengua española es, sobre todo, cuidar lo más preciado de una comunidad, su idioma, que es también y sobre todo la manera en la que una sociedad se entiende entre sí y expresa su creatividad y sus pensamientos.

-¿Cómo imagina el idioma español aplicado a la ciencia dentro de 50 años?

Quién lo sabe. Como he comentado antes, a principios del siglo XX nadie predijo el futuro éxito del inglés. En cierto modo va a depender de la capacidad de los países hispanohablantes por hacer más y mejor ciencia. La mejor defensa de la lengua española en la ciencia es, precisamente, ésta, la ciencia. En todo caso, las nuevas tecnologías, si se usan inteligentemente, pueden ser de gran ayuda. Hoy hay una gran corriente mundial, no en contra de la existencia de una lingua franca, sino contra la tiranía del monolingüismo. En el libro se dan numerosos ejemplos sobre ello.

Hay áreas de conocimiento en las que la investigación científica sólo se puede hacer en español y hay otras, como la divulgación científica crecientemente prestigiada, que sólo se pueden hacer en los idiomas nativos. Por otro lado, el futuro de las lenguas -y el de la española entre ellas- va a depender de otros muchos factores ajenos a la ciencia y la tecnología, como son la economía y las relaciones de poder mundiales. Y para predecir ese futuro ya sabemos que únicamente podemos echar mano del pasado, es decir, de la historia, con la seguridad de que lo más probable es que nos equivoquemos.